体が硬くなると、肩こりや腰痛、転倒のリスクも高まります。

そんな体の硬いシニア世代におすすめなのが “毎日のストレッチ” です。

最初は無理のない範囲で体を伸ばして、少しずつ無理と我慢を織り交ぜて体を伸ばしましょう。

だんだん血行が良くなり、関節の動きがスムーズになります。

本記事では、シニアでも安心して取り入れられる基本的なストレッチ習慣を紹介します。

⇒ 本記事は「シニアにおすすめの運動10選|無理なく続ける秘訣」の一部です。

シニアにおすすめの運動10選を知りたい方はこちらもチェックしてください。

シニアにストレッチが必要な理由

本来のストレッチは、硬くなった筋肉や関節をほぐすための運動です。

でも、シニア世代にとってのストレッチは「転倒やケガのリスクから身を守る」ための必須の運動、と考えるべきです。

年齢を重ねると筋肉や関節の柔軟性が低下して、転倒やケガなど、生活上のリスクが高まります。

さらに血流が滞りやすくなって、肩こりや腰痛といった慢性的な不調にもつながりやすい。

こういったリスクを回避するために、毎日ストレッチをやるようにしましょう。

例えば、朝起きて軽く体を伸ばすだけで血流が改善するので、一日が動きやすくなります。

小さなストレッチを習慣化して、“自由に動ける体” でこれからの時間を過ごしましょう。

毎日できる基本のストレッチ

シニアにおすすめのストレッチは「無理なく毎日続けられる簡単な動き」です。

短時間でも全身をほぐすと、体の柔軟性が保たれ、生活動作が楽になります。

複雑で負荷の大きい筋トレなどは苦手な人も多いでしょう。

ストレッチなら強度を調整しやすく、体調や時間に合わせて柔軟に行えます。

首・肩回りのストレッチ

シニア世代に多い悩みの一つが「首や肩の凝り」。

毎日の生活で負担がかかりやすい部位なので、ストレッチでやさしくほぐす習慣が大切になります。

首や肩の筋肉は血流が滞りやすく、動かさないと “凝り” として溜まりがち。

“凝り” が蓄積すると頭痛がしたり、姿勢も悪くなっていく傾向があるため、日常生活に支障が出るようになります。

首・肩回りのストレッチは、

- 首をゆっくり左右に傾ける

- 肩を前後に大きく回す

といった簡単な動きで十分。

朝や就寝前に数分取り入れるだけで、肩こり予防や姿勢改善に効果を発揮します。

腰・背中のストレッチ

腰や背中はシニア世代に特に不調が出やすい部分。

特に腰は “生活の要(かなめ)” となる超重要なパーツです。

日常生活の動作をスムーズに行うためにも、柔軟性を高めるストレッチが欠かせません。

腰や背中の筋肉が硬くなると、姿勢の悪化や腰痛の原因になります。

また体の中心を支える部位なので、腰や背中が固まると全身の動きにも影響必至です。

具体的には、

- 椅子に座ったまま前屈して背中を伸ばす

- 仰向けで膝を抱えて腰を軽く伸ばす

などがおすすめ。

日々の習慣として「腰・背中のストレッチ」を取り入れると、“動ける体” で毎日を過ごせます。

足・膝まわりのストレッチ

シニアにとって「足と膝の健康」は生活の質に直結します。

下半身を支える足まわりのストレッチを習慣にすると、転倒予防にもなって歩行も安定します。

膝関節や太ももの筋肉が硬くなると、歩幅が小さくなり、バランスを崩しやすくなります。

ストレッチで柔軟性を保って安全な歩行をしましょう。

- 椅子に座って片足ずつ交互に前に伸ばす

- ふくらはぎや太ももをゆっくり伸ばす

などのストレッチが効果的です。

無理のないストレッチを習慣化して、足腰の安定感を高めましょう。

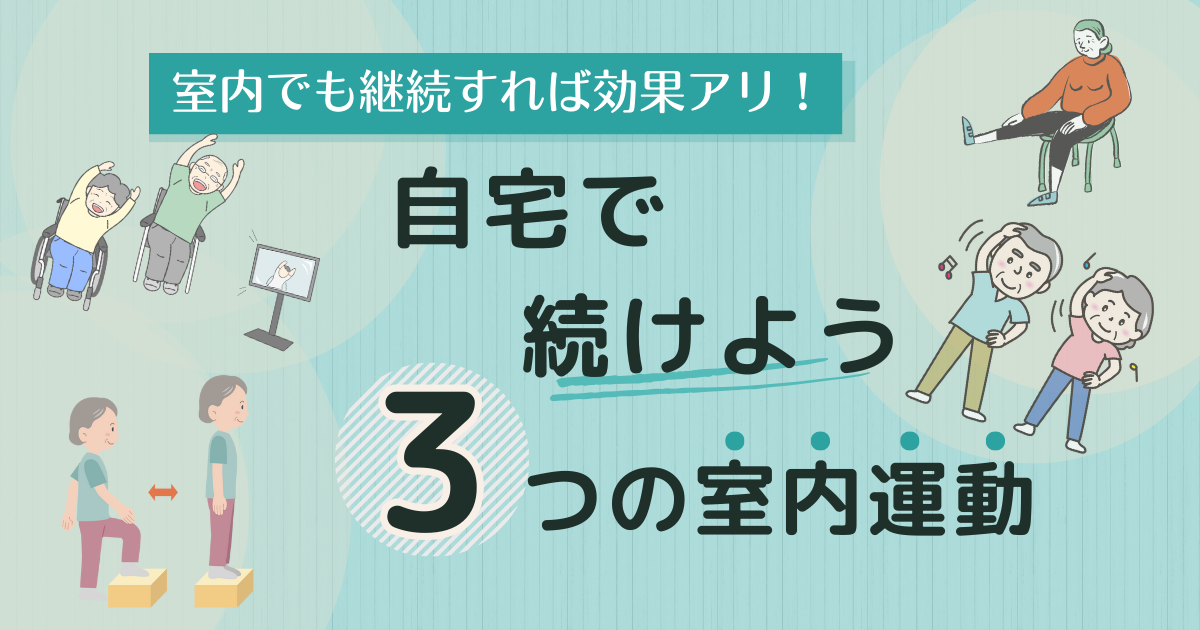

室内でもできる簡単な運動を組み合わせると代謝が上がりやすくなります。

ストレッチの注意点と安全対策

ストレッチは「安全に無理なく」が基本です。

シニア世代では、やり方を間違えると関節や筋肉を痛める可能性があるので、注意が必要です。

筋肉や靭帯が硬くなっているところに、若い頃と同じ感覚で体を伸ばすと「イタタ!」みたいになって、筋を痛めたり(オーバーストレッチ)、ケガにつながる恐れがあるので、やんわり優しく始めましょう。

“呼吸を止めて力を入れる” のも体に負担になるので気をつけてくださいね。

“踏ん張って力む” はダメですよ。

- 反動をつけずにゆっくり伸ばす

- 痛みを感じる手前で止める

- 呼吸を意識してリラックスしながら行う

これらを守って続ければ、安全にストレッチを習慣化できます。

まとめ|ストレッチ習慣で体をほぐし、健康維持

シニア世代にとってストレッチは「体を動かす準備」だけでなく「健康を維持するための大切な大切な習慣」です。

毎日少しずつ取り入れて、体の柔軟性を保ち、不調を予防しましょう。

大切なのは無理をせず、首・肩・腰・足といった日常生活で負担のかかりやすい部分を丁寧に伸ばしてあげることです。

最初は短時間でも大丈夫。

続けさえすればハッキリ効果が現れます。

今日からでも「できるストレッチ」を習慣化に向けて始めましょう。

体が軽く動きやすくなって、シニアライフをより快適に過ごせるようになりますよ。

体は「授かりもの」です。

体とあなた、お互いに労り合いながら付き合っていきましょう。

基本から学びたい方は [シニアにおすすめの運動10選|無理なく続ける秘訣] もあわせてご覧ください。